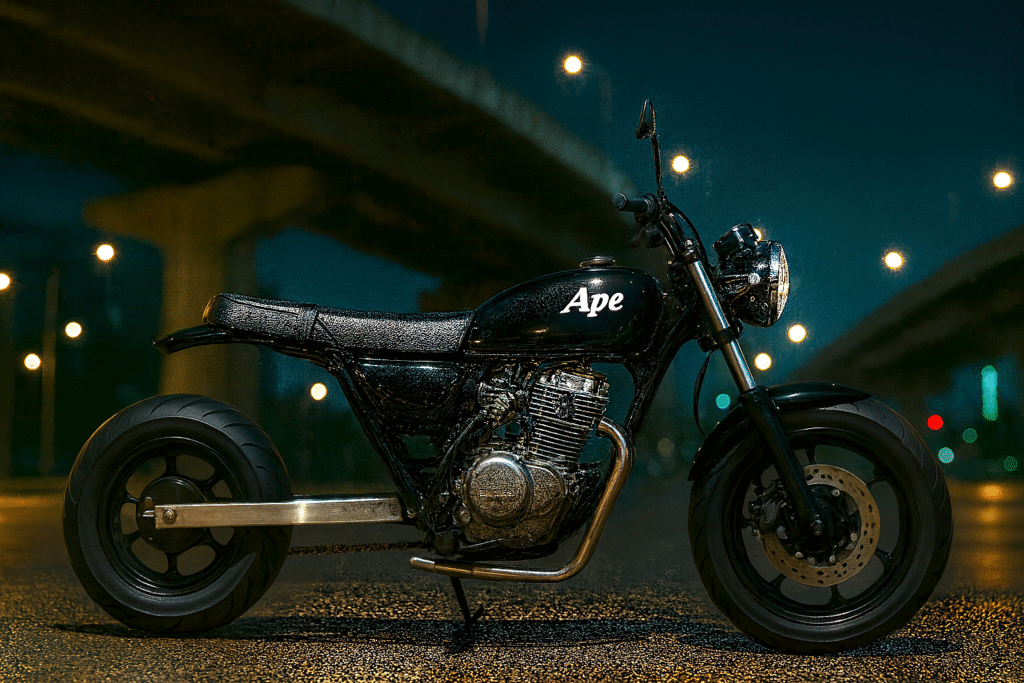

これまでXR100モタードのリヤ足回りを流用してディスク化を行っていますが、さらなる進化を求めてスイングアームの交換を検討しています。

それに伴い、今回は「そもそもスイングアームとは何なのか」今一度勉強し直しました。

概要

スイングアームは、リアホイールと車体(フレーム)を結ぶ“アーム”で、下記のような役割があります。

- 後輪の位置決め

- 駆動力の受け止め

- サスペンション作動のガイド

①後輪の位置決め

スイングアームの長さによって、後輪の位置(ホイールベース)が決まります。

さらに例えばチェーン引きで左右のアクスル位置を微調整し、アクスルシャフトにカラーを噛ませて左右を調整して、後輪が車体中心線に対してまっすぐ回るように設定することで、走行中の直進安定性やタイヤ摩耗の均一化が保たれます。

②駆動力の受け止め

エンジンからチェーンを介して伝わる力を受け、後輪に効率よく伝える役割があります。

急加速時でもアームがねじれにくい構造であれば、トラクションロスが減り、加速性能が安定します。

③サスペンション作動のガイド

スイングアームの回転軸とサスのリンク構造が後輪の上下動を制御します。

路面の段差で後輪が追従する際、適切な軌道で動くことで衝撃を吸収し、乗り心地とグリップ力を両立させます。

乗り心地の良し悪しはサスペンションの性能に拠るところが大きいです。

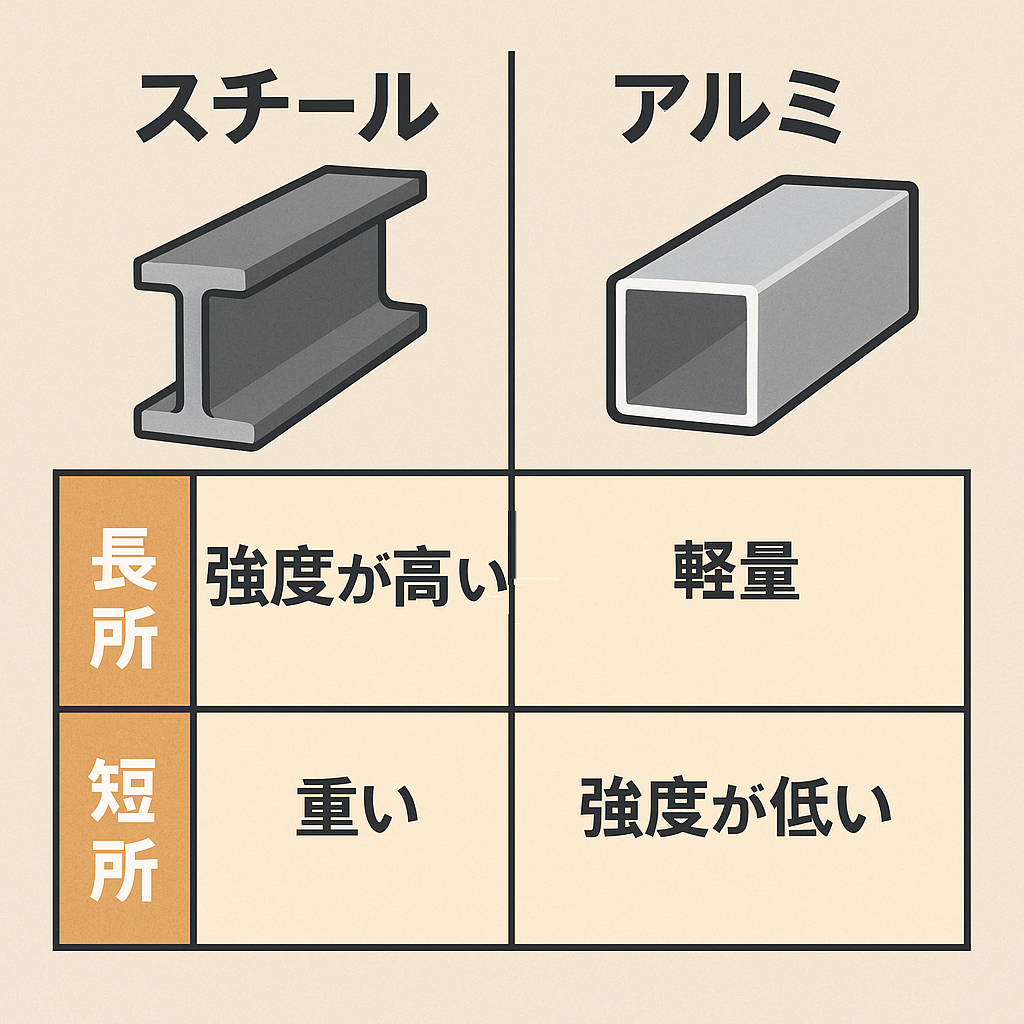

材質

HONDA APEの純正スイングアームはスチール(鉄)製です。

一方、社外品はアルミ合金が主流になっています。

アルミパーツのメーカーであるGクラフトでは、7N01材(高強度アルミ)を採用し、純正スイングアームの重量約3.5kgに対して、約1.8kgと大幅軽量化(モデルにより差あり)し、バネ下重量低減と剛性の両立をうたっています。

OVER Racingもアルミ製で、六角“日の字”断面パイプやスタビ(補強)仕様など、断面形状と補強で剛性を高めています。

SP武川もアルミロングをラインアップし、独自断面と曲げ加工で軽量・剛性を両立していました(現在廃盤)。

代表的な形状と特性

ダブルサイド式

大半の市販車は左右2本のアームでホイールを抱えるダブルサイド式(両持ち)で、剛性の確保と軽量化のバランスが取りやすいのが利点です。

出回っているApeの社外スイングアームもほぼこのタイプになります。

- スタンダード(箱型断面):一般的なタイプ。剛性・重量・コストのバランスが良い。

- オーバル/トリプルスクエア等の異形断面:断面最適化で“必要方向の剛性を上げ、不要方向はしなりを残す”設計。応答がシャープになりやすい。

- ブレース(スタビ)付き:上側/下側に補強パイプを追加し、ねじり剛性を高め、加減速やギャップでの追従を安定させている。

- “バナナ”/ガル型:レイアウト自由度(マフラー/リンク干渉回避)や軽量化を目的としている。設計次第で利点が変わる。

シングルサイド式(片持ち)

シングルサイド式(片持ち)は、左右両側からの締め込みが無いため、ホイール脱着やチェーン整備が容易ですが、量産車レベルだとコスト・剛性面の最適化が難しく、性能自体は設計次第というのが通説です。

私個人としては、ドゥカティやBMWのマシンに採用されているイメージから、高級車向けな印象です。

現在もGクラフトからGROM用のシングルサイドスイングアームが発売されていますが、30万円超え(執筆時)となっているので、やはりコスト面から言えば高級品の部類になると思います。

Ape用も以前はGクラフト製のラインナップがありましたが、残念ながら現在は廃盤になっています。

見た目のインパクトは絶大なのですが・・・

長さ

スイングアーム長(実質はホイールベース)は操縦安定性に直結します。

ロンスイ化

一般論としてホイールベースが長くなるほど直進安定性と加速時の前輪接地が増し、ウイリーしにくく、荒れた路面でのトラクションも安定します。

私の場合も、リアのディスク化を行った際にXR100モタードのリア足回りを流用したので、スイングアーム長が約4cm長くなりましたが、たった4cmでも明らかに体感できるほど直進安定性が上がりました。

反対に、車体の切り返しはしにくくなります。

ハーレーのようなホイールベースの長いバイクはクイックイッと曲がるのが苦手そうに見えると思いますが、まさにそういうことです。

カスタムスタイルの一つにロンスイ化がありますが、見た目だけでなく、乗り味が大きく変化することも考慮に入れて実施することが重要です。

逆に、スイングアーム長が短いほど曲がりやすい反面、直進・加速時の挙動は軽くなります。

自転車と一輪車の違いと言えばイメージが湧くかもしれません。

ヒラヒラと曲がれる反面、直進時にはフラフラしてハンドル操作が忙しくなってしまうでしょう。

社外品でノーマル長より短い商品は無いと思いますが、ノーマル長を基準に考えれば特に問題無いでしょう。

Apeのスイングアームを社外品に交換する際の注意点

適合・年式差(ドラム/ディスク、08-以降の相違)

Ape50/100は年式やブレーキ形式(ドラム/ディスク)で適合が分かれます。

OVERの公式でも「08-Ape不可」など注意書きがあり、注文時に“モデル・年式を要申告”と明記されています。

まずは品番と対応年式、ブレーキ形式を間違えないようにしっかり確認しましょう。

チェーンライン・チェーン長の再設定

ロング化やホイール流用ではチェーン長の延長とライン確認が必須です。

Ape50/100は純正で420サイズ(100/D含む)となっており、ロングタイプのスイングアームに変更した場合はリンク数が増えるので予め用意が必要です。

またスプロケットとのサイズ整合(420⇄428の混在不可)を確認しましょう。

ブレーキ系の仕様合わせ(ドラム受け/ディスク化)

ドラム用スイングアームはトルクロッド受けの有無、ディスク用はキャリパーブラケットやフローティングキットの対応等、必要な機能が整っているかの確認が必要です。

GクラフトはNSR50/80ホイール対応モデルや、後付けディスク化の組み合わせを製品説明で案内しているので、足回りの仕様変更(流用含む)の際は、ハブ・ローター・キャリパーの位置決めまで一式で段取り、トータルでの整合を取るようにしましょう。

ピボット/アクスル部の給脂・締め付け

社外アームはブッシュ or ベアリング支持となっているものが大半です。

可動部・摺動部にはモリブデン系グリスを使用して組付け・定期給脂を行うことが重要です。

組付け後は初期馴染み後の増し締めも忘れずに行いましょう。

付帯パーツの干渉(スタンド/チェーンガイド/フェンダー/リンク)

ロング化や断面変更でサイドスタンド角度、チェーンスライダー位置、チェーンカバー、フェンダー、マフラーのクリアランスが変わることがあります。

Gクラフトはチェーンスライダー固定方式やスタンドフックベースの有無を選べるため、必要なおぷうションの組み合わせでカスタマイズの幅が広がります。

大掛かりな仕様変更の際には仮組み→全域干渉チェックを必ず実施しましょう(私はフロントディスク化の際にこれが不充分で失敗しました)。

また、Gクラフトなど社外スイングアームではリンクレス仕様のモデルがあります。

純正仕様ではリンクがあることにより衝撃が分散され、快適性やグリップ感が向上していますが、リンクレス仕様ではショックマウント部やピボットに集中荷重がかかりやすくなるため、ガタやクラックが発生しやすくなり、段差吸収性や大きな入力時の底付き防止で不利になる場合があるので、注意が必要です。

快適性・安定性・コスパ比較表

下表は、Ape向け人気どころの社外スイングアームを、「快適性(乗り心地/疲労感)」「安定性(直進/加減速/ブレーキング)」「コスパ」でざっくり比較したものです(◎>○>△、なまけものらいふ調べ)。

同一メーカーでもロング量/スタビ有無で味付けが変わります。

| 製品(例) | 主要特徴 | 快適性 | 安定性 | コスパ |

|---|---|---|---|---|

| Gクラフト スタンダード(±0〜+4/+10cm 等) | 7N01・軽量、選択肢豊富 | ○ | ○〜◎(ロング/スタビで↑) | ○ |

| Gクラフト トリプルスクエア(各ロング) | 断面最適化・剛性チューン | ○ | ◎ | △〜○ |

| Gクラフト NSRホイール対応 | ディスク化/NSR流用土台 | ○ | ◎ | △ |

| OVER Racing OVタイプ(標準/5/10/20cm・スタビ有/無、ドラム/ディスク) | 断面工夫・受注でロング加工可 | ○ | ◎ | △〜○ |

| SP武川 アルミロング(スタンダード〜+3cm等) | 軽量・外観仕上げ良・専用Axle | ○ | ○〜◎(ロングで↑) | ○ |

| 汎用アルミ +10cm(ドラム用) | 価格優位、最低限のロング効果 | △〜○ | ○ | ◎(安価) |

| Gクラフト スタビ付き各種 | 上側スタビでねじり剛性↑ | ○ | ◎ | ○ |

| OVER TYPE-1/OV(ディスク用) | ディスク前提の剛性/治具 | ○ | ◎ | △ |

| 純正(スチール) | コスト/耐久/汎用性重視 | ◎(しなり多めでマイルド) | ○ | ◎ |

| “NSR化キット併用”構成 | ホイール・ブレーキ拡張性 | ○ | ◎ | △(総額↑) |

総評:

- 街乗り重視なら「Gクラフトスタンダード〜中ロング」や「SP武川ロング」=軽くて扱いやすく、快適性と安定性のバランスが良好。

- 安定性最優先なら「OVER/スタビ有りの中〜大ロング」=直進と立ち上がり安定に強い。

- 拡張性(ディスク化・ホイール流用)」を見据えるなら「Gクラフト NSR対応」など“土台作り”から。

今後のカスタムの方向性(まとめ)

材質

スイングアームのカスタムについて、材質としては軽量化・質感の点でアルミ一択になると思います。

メーカーも各社ありますが、仕上がりの美しさとラインナップを考えるとGクラフトかOverのいずれかの製品が優位ですね。

今後はApe用のラインナップは減少方向予算に応じて好みのデザイン・機能が選べるのはとても重要だと思います。

スイングアーム長

これからのカスタムの方向性としては、見た目と機能性にはこだわりたいですし、乗りやすさというのも捨てがたい視点です。

XR100モタードの前後足回りを流用してディスク化した結果(街乗りレベルで大した影響はありませんが)、ロンスイ化によって直進安定性が増した反面、若干曲がりにくくなったという事実があります。

そのため、これからスイングアームの交換するとなれば個人的にはノーマル長を選ぶかな、という気持ちです。

形状

形状についても、機能性を求めれば予算額も大きく増えるのでお財布との相談になりますが、やはり片持ちのシングルアームは憧れます・・・もし手に入る機会があったら是非挑戦したいです。

次の候補としてはスタビ付きのものになりますが、これまた中々の高級品・・・となると、スタビ無しのスタンダード形状でなるべく剛性が高そうなものを選ぶのが現実的なラインでしょうか。

急いでいるわけでもないので、これからじっくり考えようと思います。

※バイクカスタムは手順・方法を誤ると怪我や事故の原因になる可能性があります。実施にあたっては必ず自己責任でお願いします。

当サイトにおいて紹介しているカスタムについては、予め保安基準・交通法規等を確認し法令の範囲内で実施しています。万が一そうでないケースがありましたら是非ご一報ください。よろしくお願いします。

コメント